正文

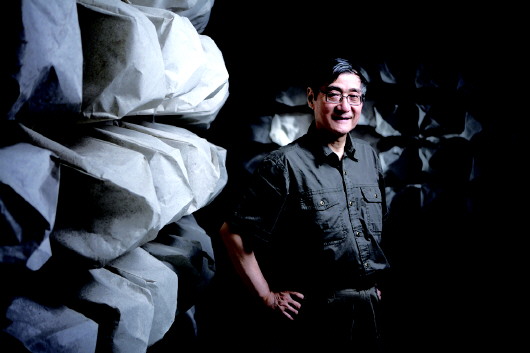

理想主義者的畫——潘公凱的水墨藝術

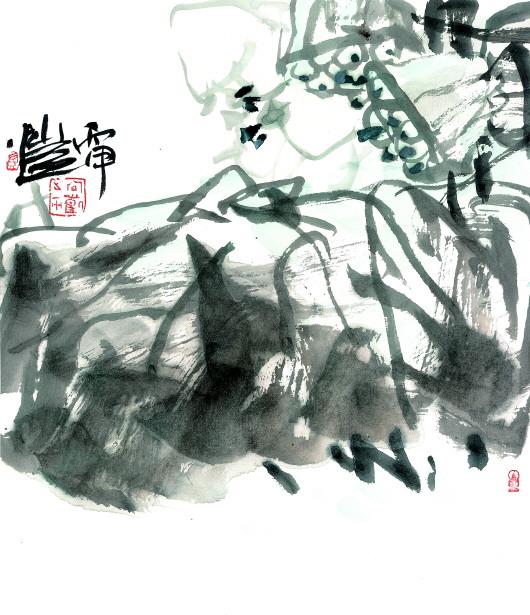

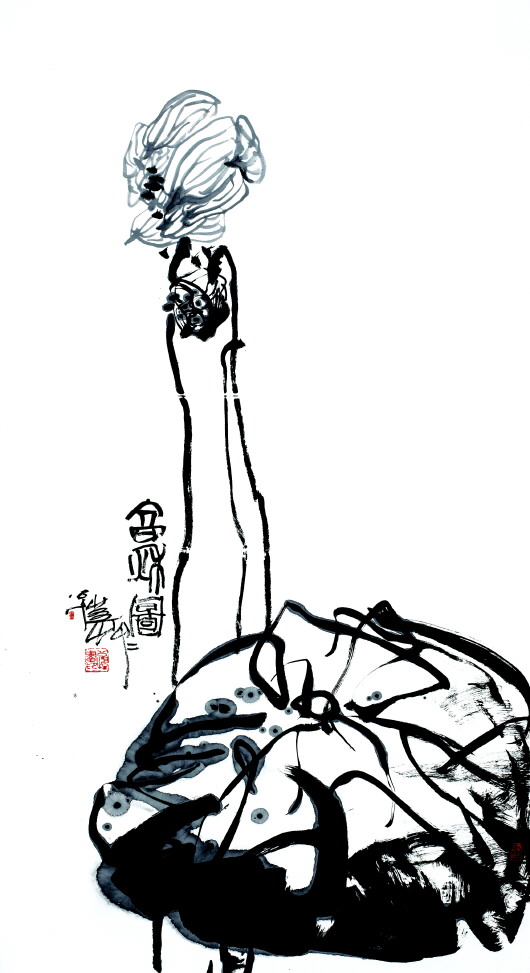

早在上個世紀80年代初,我就欣賞過潘公凱的不少水墨作品,那是小幅的寫意花鳥,疏朗的布局,遒勁中含有俊秀意味的線條和清雅的墨色,使人感覺到他是在認真學習和領會他父親潘天壽先生藝術創(chuàng)作精神和方法的,且有自己的體會。后來,他在研究理論和做學院領導工作的同時,一直在從事水墨畫的創(chuàng)作。我偶爾在展覽會上和一些畫冊中也看到他的作品,感到他的水墨在變,有兩點突出的印象:努力和他父親的繪畫圖式拉開距離,在尋找自己的個性面貌;在不背離傳統筆墨精神的基礎上,探尋筆墨新的可能性。

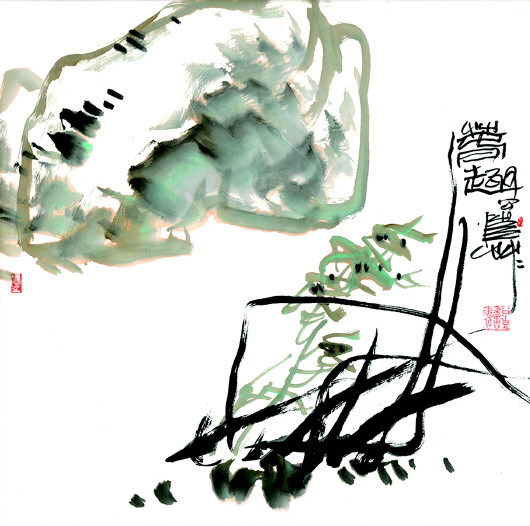

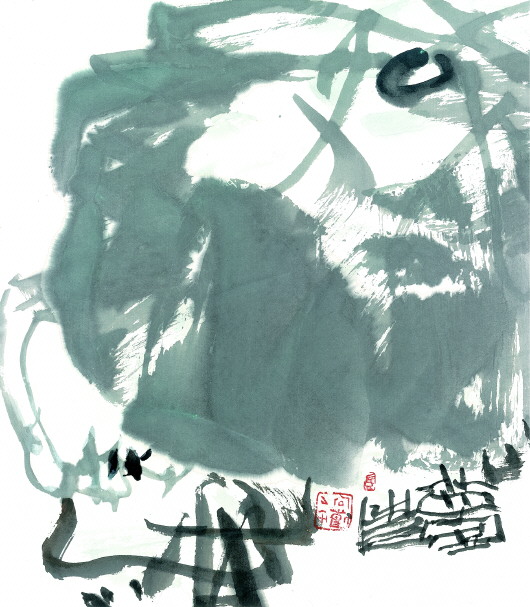

潘公凱是帶著新的思考去做水墨畫的,他面臨的課題與他父輩一代人有相同的方面,也有許多不同。他在不少理論文章中發(fā)表了他對傳統水墨畫走向的意見。他自己動手畫水墨,自然是根據他本人想法去探索的。他說,他想探討的問題是:如何把“小筆小墨”變成“大筆大墨”,如何把握有法與無法的尺度,如何處理情、景、境的關系。而貫穿在這些問題中最突出的思考是如何保持和發(fā)揚傳統中國畫的基本格調。

潘公凱的畫是意象的,他充分發(fā)揮水墨特有的抽象性,有時迷醉于水墨的抽象美,這一點他比當今一般水墨畫家走得更遠,更不用說比他的父輩們了,但他沒有踏進抽象主義的疆域,從他的素質和修養(yǎng)看,他似乎不可能走向純粹的抽象主義。他深知,傳統水墨特有的意象性有極大的審美包容度,也為藝術家們的創(chuàng)造提供了無限的可能。潘公凱之所以審慎地處理情、景、境之間的關系,固然是為了追求作品精神內涵與形式語言表現力的豐富性,但同時也肯定有這樣的考慮:那就是保持與傳統水墨人文精神的一脈相承性,而不使水墨與傳統的人文精神脫節(jié)而走向“實驗水墨”或“非水墨畫”的境地。

適應現代展示環(huán)境和人們審美需求的大幅水墨,如何擺脫目前流行的用傳統的小筆墨來組合畫面狀態(tài),在具體處理畫面時是個難題。大筆大墨能夠造勢、造效果,但在精神內涵與形式美感上容易流于空泛。潘公凱在這方面做了費盡心思的探索,并取得了成果。在大幅畫中他用大筆觸、大墨塊布局時,即十分注意發(fā)揮筆力、墨韻的作用,而落筆之后則更加審時度勢地做因勢利導的處理,然后再細心收拾細部,在保留大氣勢的基礎上講究筆墨情趣。而在小幅畫中,他則主要用有韻味的長線和墨塊來統率畫面,有時輔以淡彩,在盡情發(fā)揮筆線的長短曲折和齊與不齊中,在墨的濃淡、虛實與黑、白、灰的關系中,求理求趣。

潘公凱說,他將藝術格調看成是知識精英的群體性精神的價值取向,他認為這是中國文化的特色。對中國傳統文化、藝術現狀和未來走向有很多思考的他,在創(chuàng)作中與其說是在追求形式美感,毋寧說是更多帶有學術性的探究精神。徐悲鴻先生曾把畫家分為兩個類型:學究型和明星型,潘公凱屬于前者。他的水墨畫不為取悅觀眾和市場而作,格調是高尚和純正的。我想補充說,在共同的精神價值取向下,每個人各不相同的人生經歷和藝術追求,使藝術品的格調顯示出微妙的個性差異,因為水墨是人的精神素質與人格力量最真實的反映。潘公凱是從逆境中經過艱苦奮斗走過來的人,他現在處于順境之中,可以說他飽嘗人生五味,在某種意義上說他的水墨作品是他人生歷程的痕跡。我在潘公凱的水墨中看到他為人的正直、執(zhí)著和做事的認真,性格的倔強以至有些固執(zhí),看到他的理性思考和學術修養(yǎng),也看到他內心世界的一些孤寂和理想主義的情懷。孤寂,恐怕是理想主義的伴侶。

這是潘公凱的水墨世界,也是他的精神世界。

著名藝術家、美術理論家、美術教育家。著有《中國繪畫史》、《限制與拓展》、《潘天壽繪畫技法解析》、《潘天壽評傳》、《中國現代美術之路》、《中國筆墨》等。現為美國舊金山美術學院榮譽博士、英國格拉斯哥大學榮譽博士、美國馬里蘭藝術學院榮譽博士、加拿大艾米麗卡爾藝術與設計大學榮譽博士、中央美術學院教授、博士生導師、中國文聯委員、中央文史館館員。

編輯:soul

責任編輯:崔翠 許小仙