正文

繪事感言

繪事感言

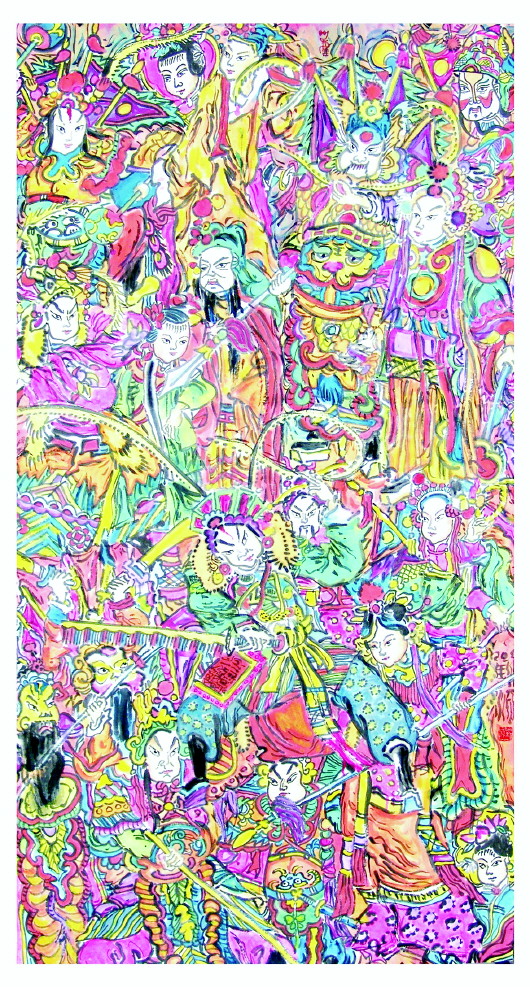

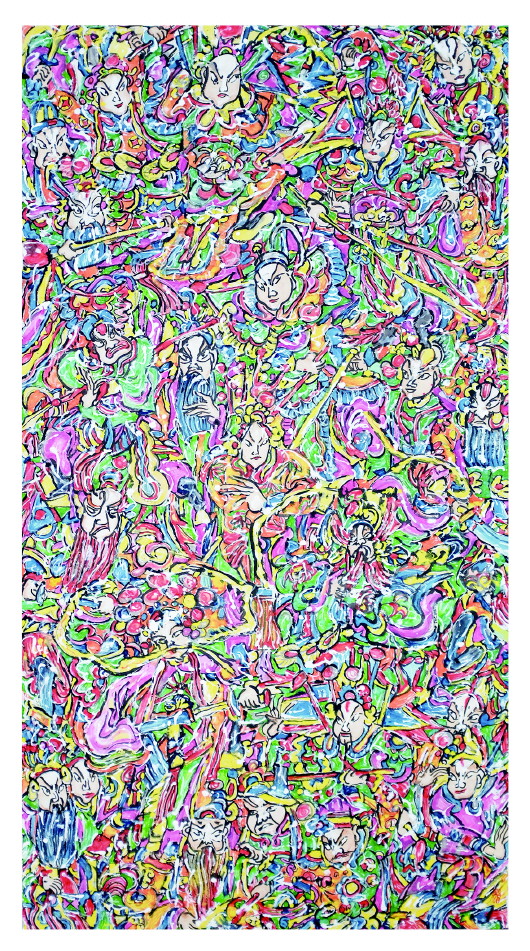

我國傳統(tǒng)論藝,“意境第一”,詩書畫無不如是。而最高意境,則需與天地同脈,體現(xiàn)“宇宙意識”,表現(xiàn)“生化天機之微妙,無限時空之微茫”。傳統(tǒng)繪畫多取“折枝意識”,多向往“微妙”而少有“微茫”。今要突破,可取“微茫”,如此則可進入歷史范疇而更趨于宇宙范疇。

石濤有“一畫之法”,是為至理。一畫者,太樸一氣之表現(xiàn),一畫而生陰陽分空間,而二而三,乃至無限。傳統(tǒng)文人又有“太極觀”,黃賓虹亦云:“太極圖是中國書畫秘訣!”運用得當則虛實相生,黑白相映,妙趣無窮。繪畫如用此法,則多不嫌滿,少不顯空。

傳統(tǒng)水墨尤重氣韻生動。石濤有云:“作書作畫,無論先輩后學,皆以氣勝。得之者精神燦爛,出之紙上。”體力、思維、修養(yǎng)及筆墨等手段皆以一氣而統(tǒng),有氣方有神。作畫無氣,實與體力勞動無異,故畫壇多有積勞成疾者,可悲也!

傳統(tǒng)繪畫布局,多“布奇舍偶,寓繁于簡”,以“三”泛指多數(shù),要適應現(xiàn)代視覺節(jié)奏,則可重疊反復,無限發(fā)揮。點之放置,蘭花三筆,枝干三筆,竹竿組合等如是一理,皆可拓展,僅局部剛柔開合等關系因各科特點而稍有不同。

繪畫當隨時代,主要指畫要與環(huán)境建筑相和諧。博物館中古典現(xiàn)代作品往往分館而藏,采光與墻面亦又不同,非如此不能和諧也。偶見米羅之畫與塞爾特之建筑搭配絕妙,嘆為觀止,深受啟發(fā)。現(xiàn)代建筑較我國古代變化巨大,寬敞而明亮,室內(nèi)又多配現(xiàn)代家具電器,繪畫要與之和諧,必要變之。古畫可以學習收藏卻難以裝飾,故杜尚有云:“藝術只存在五十年!”

篆刻有“印外求印”之法,書畫亦然。筆墨要向空白處求,乃至畫面要向畫外求。傳統(tǒng)書畫多求筆墨本身之質(zhì),注重畫面本身分朱布白。而要適應現(xiàn)代建筑,則宜考慮作品與墻面關系,以畫飾墻,以墻襯畫。予之近作,多重畫邊之虛實,畫面多用滿構圖,擠實空白于畫外,又參書法“通透”之法,滿而不塞,上墻后效果即佳。

予嘗刻一印:“藝林之俠”。書畫何以稱俠,予曰:“健康,不飾怪誕、怨天尤人;正道,不取邪術、澆油撒鹽;大氣,不矯揉造作、無病呻吟;豪氣,則要大刀闊斧、痛快淋漓。是以為俠!”朋友以為然否?

予以為,看畫者成就,先要看其理論,理論備且能立,實踐既多,則可成家。再者,放于歷史之中,若能承上啟下,上為有源之水,下能拓展演變傳統(tǒng),引導現(xiàn)代。如此二者兼?zhèn)?必大家也!

繪畫發(fā)展創(chuàng)新,必有取舍,取舍從心方能入妙,不可強求。中國傳統(tǒng)經(jīng)典可取處甚多,亦不可全取。予以為,中國畫實無底線卻有取舍。故吳冠中舍筆墨之厚重而得彩墨之優(yōu)美抒情,其意境頗多國畫味,似無不可!

畢加索以為,藝術沒有發(fā)展,只有演變。后來者永遠無法阻擋前代大師之光芒,故藝術難分新舊,只分好壞。但畫要演變,以隨時代。演變關鍵有二,一要懂先輩之畫,二要從己之性。西方繪畫往往背道而馳,畫面多反叛破壞,學習多重技法表面,故當代藝術發(fā)展而為反藝術,可嘆也!

書畫者,原本無法,歷代書畫家道行其法,傳于世,而有成法。善學者,必演變前法,順從心性,“自用我法”,乃至“無法而法,乃為至法”。而有不善學者,囿于成法,雖肖其師亦無趣也。白石弟子三千,學之肖者乃至亂真者眾,而有自家面目者鮮。故藝術之旨在意不在形!

禪家有三境:“見山是山,見山不是山,見山還是山。”繪畫亦然,見山是山者,描摹形象,徒有其表;見山不是山者,則脫出物象,根據(jù)視覺審美規(guī)律經(jīng)營畫面;待到“見山還是山”時,則無須思而有法度,形神兼?zhèn)涠牖场?/p>

西方古典繪畫無非“文學”;現(xiàn)代藝術不過“形式”;后現(xiàn)代藝術僅是“哲學”,“技”窮于此。中國藝術既有“莊”“禪”之哲學思想,又有音樂般視覺感受,發(fā)乎心靈,技道相生,無極無限,此謂中國藝術之“大道”也。

感覺包含直覺和錯覺。放任直覺自有我在,感受錯覺方期大美。

黃賓虹語云:“畫若布弈”。乃真趣也。布弈者,眼觀全局,隨機生發(fā),無跡可尋,而自有高下之分。其又含多留“活眼”之意,其旨趣遠勝所謂“成竹在胸”。

石濤藝術之路,先是“我用我法”,既而“不取不舍”,最后“無法而法”,漸入化境也。

編輯:soul

責任編輯:崔翠 許小仙