正文

“詠蘭——何茂峰書畫藝術展”開幕式成功舉辦

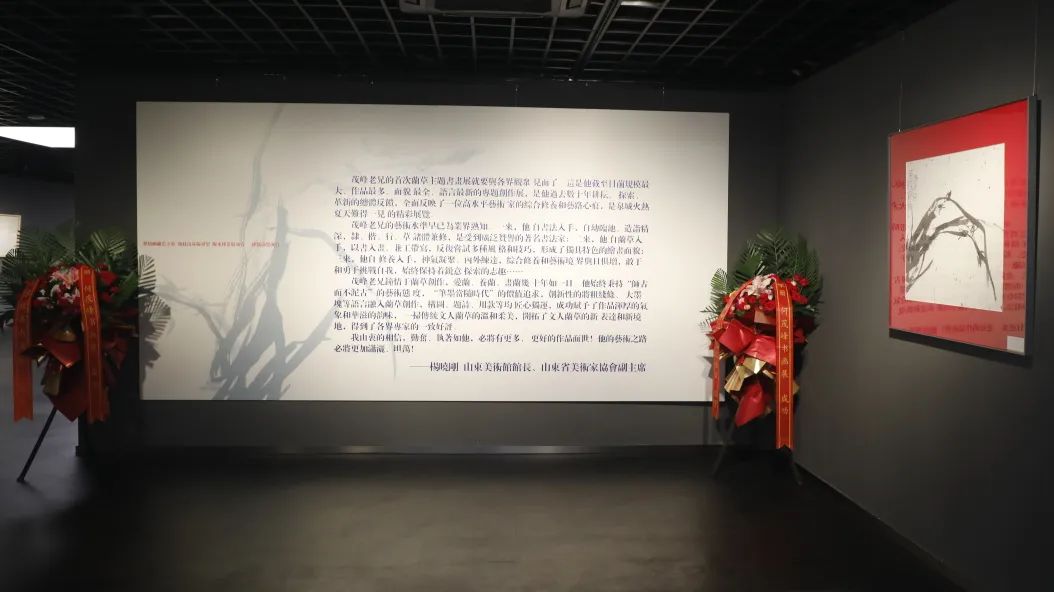

7月9日,“詠蘭——何茂峰書畫藝術展”開幕式在浙銀(山東)美術館舉辦,現場嘉賓云集,談蘭賞蘭,風趣雅致。

▲開幕式現場

展覽由山東美術館主辦,浙銀(山東)美術館、山東美術館書畫藝術研究院承辦。展覽展出“詠蘭”主題書法繪畫作品50件,是何茂峰首次蘭草主題書畫展,也是藝術家截至目前規模最大、作品最多、面貌最全、語言最新的專題創作展,是他過去數年耕耘、探索、革新的總體反饋,全面反映了一位高水平藝術家的綜合修養和心路歷程。

中國國家博物館原副館長陳履生,山東藝術學院院長徐青峰,山東省社科聯副主席王坤,山東航空公司股份有限公司總經理苗留斌,山東省美術家協會主席張望,山東省油畫學會主席陳國力,浙商銀行濟南分行行長王君雙,浙商銀行濟南分行副行長遲英明,山東省美術家協會駐會副主席張宜,山東省文藝創作研究院院長王宇鵬,山東畫院副院長王磐德,山東美術出版社副社長李曉雯,濟南市美協原副主席郭英培,濟南美術館(濟南畫院)書記劉玉亮,齊魯師范學院美術學院院長楊三軍,山東美術館副館長姚允東,和彩餐飲有限公司董事長楊三強,山東藝術學院副教授林兵,濟南市市中區美協主席海珠,山東廣電美術館館長于愷,山東藝術學院副教授黎洵,山東尚豪文化藝術有限公司總經理謝英超,大地銳城房地產總經理張浩,山東美術館書畫藝術研究院院長趙軍,展覽執行策劃魏更超等嘉賓,來自美術界、新聞界的朋友出席了開幕式。陳履生、徐青峰、張望、陳國力分別致辭,王君雙致歡迎辭,何茂峰致答謝辭。開幕式由山東美術館館長楊曉剛主持。

▲中國國家博物館原副館長陳履生致辭

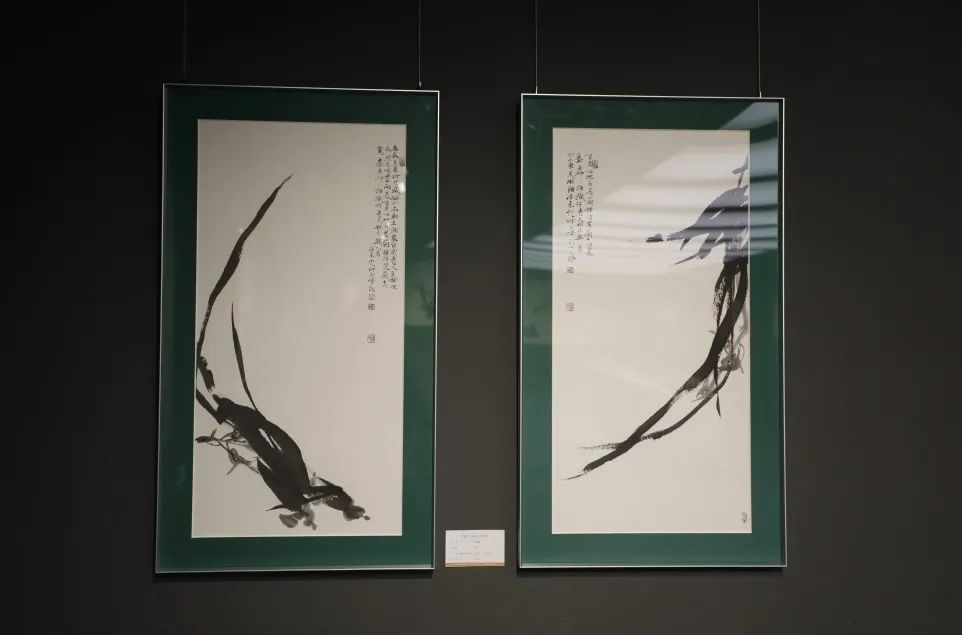

陳履生在致辭中說,古人寫蘭,需要深厚的書法修養,何茂峰由書法開始,寫蘭恰有底蘊。看了展覽后,對何茂峰寫蘭的書畫作品感觸很深:古人沒有這樣寫蘭的,國內也沒有,難能可貴。展覽主題“詠蘭”,不在于“蘭”,而在于“詠”,何茂峰用書畫的方式歌頌蘭花,連題跋都有自己獨到的意味,有很強的符號性,他在用自己的方式推動中國傳統文人畫的現代發展。

▲山東藝術學院院長徐青峰致辭

徐青峰在致辭中高度肯定了何茂峰的工作作風和藝術品格。他說,何茂峰始終把美術館的本職工作放在第一位,他首先是一個文化工作者、文化服務者,也是書法家、藝術家。他在山東美術館工作期間,經歷了五位館長,每一位館長都對他贊譽有加。他的藝術風格是在對蘭花、書法的本質有透徹理解之后的寫實,他在傳統寫意花鳥和書法領域苦心孤詣,做出了標志性的探索。

▲山東省美術家協會主席張望致辭

張望在致辭中表示,茂峰為人正直坦率,做事敢于擔當,對藝術追求有清晰的判斷與明確的目的。茂峰書與畫都有所長,其在精妙。他的書法中有畫意,畫幅間融進書法之氣度。這是修煉精藝的結果,更是修養錘煉的展現。

▲山東省油畫學會主席陳國力致辭

陳國力在致辭中回憶了與何茂峰的工作交集,肯定了他的工作投入和藝術投入。他認為展覽展出的書畫作品結合了傳統與當代,畫面中既有八大山人做派,又有古代文人畫的氣息。展覽中的兩張丈二尺寸的作品,氣勢恢宏,在畫面的經營和構成上頗有特色。

▲浙商銀行濟南分行行長王君雙致辭

王君雙在致辭中介紹了浙商銀行濟南分行的基本情況、取得的成績和分行推動金融文化建設的若干努力。目前,分行搭建了浙銀(山東)美術館、碑帖藝術博物館、泉城書房為主體的“公益文化+客戶服務”平臺,增設私人銀行、保險箱、健身館、科技減壓館,努力帶給客戶以及市民多元化的服務體驗。

▲藝術家何茂峰致答謝辭

何茂峰在致謝中感謝了為展覽順利呈現付出努力的所有領導和同事,感謝了因為共同的興趣、愛好,對藝術、對事業的夢想、追求而走到一塊的藝術同好。他說我們一起走過了很長的路,做了很多有意義的事,還將繼續一起走下去。他說此次展覽的作品,是嘗試性創作,他將以本次展覽為契機,繼續努力創作出更好的作品。

▲山東美術館館長楊曉剛主持開幕式

▲藝術家何茂峰向浙銀(山東)美術館捐贈優秀作品

開幕式專門設置了捐贈環節,藝術家何茂峰向浙銀(山東)美術館捐贈優秀作品。遲英明代表浙銀(山東)美術館接受捐贈并給藝術家頒發捐贈證書。

▲學術研討會現場

開幕式當天,還舉辦了“詠蘭——何茂峰書畫藝術展”學術研討會。陳國力、楊曉剛、王磐德、姚允東、趙軍、魏更超、楊慶庭、郭振宇、李生、鄭崗、崔文濤、海珠等理論家藝術家參與了學術研討會,研討會由山東省美協駐會副主席張宜主持。

與會嘉賓從藝術家“為人”“為藝”等方面暢所欲言,分享了他們所理解的展覽和藝術家本人,從理論和實踐的角度對何茂峰繪畫風格的養成進行了總結。大家紛紛表示,展覽呈現出來的效果令人印象深刻,“詠蘭”這一主題跟藝術家本人的氣質一致。何茂峰在生活中是剛柔并濟的謙謙君子,在書畫實踐中勤奮肯探索。“畫如其人,人如其畫”,筆下的蘭花,既有文人畫的審美意味,又有藝術家本人的氣質融入。

據展覽總策劃趙軍介紹,展覽已于7月1日在浙銀(山東)美術館開展,持續至7月26日,歡迎感興趣的觀眾前來參觀。

展覽現場

圖文資料由山東美術館提供

文:劉小云

圖 / 編輯:劉澍