正文

文野兼具,厚樸華章 ——讀齊友昌“徂徠魂龍吻鳳”奇松圖

文野兼具,厚樸華章

——讀齊友昌“徂徠魂龍吻鳳”奇松圖

文/鄭崗

一

欣賞齊友昌的大璋巨制“徂徠魂龍吻鳳”奇松圖我有所思考。

中國畫是中國文化中最重要的以形象表達思想的視覺形式。源遠流長的中國畫,在體現中國人的審美意識、表現豐富多彩的生活所呈之圖意,實際上串聯有關自然與人文的思想史。

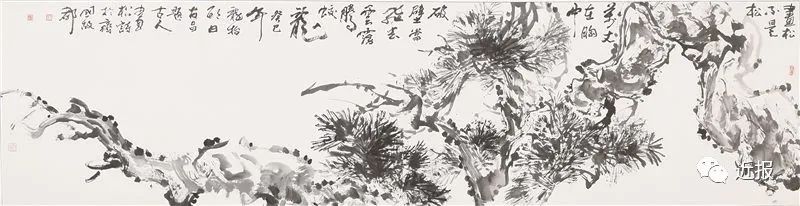

云霧騰蛟龍

齊友昌以自然為表現,尤其是善畫古木為點,切入了這樣的文化脈絡。

可以說“徂徠魂龍吻鳳”這幅作品用筆用墨醒目,視覺沖擊感極強。不僅墨色與點皴有豐富的變化,其用力更長于細節微妙的可能性描繪。

首先,齊友昌的用線雄強,也有隨性的點厾勾勒。當變化的墨色盡在隨意間,攢三聚五,看似草草逸筆,但其不僅僅是為塑形,而是非常“霸氣”地運用了筆墨的隨性而結體。有意地以當代意識去作用于中國畫傳統的當下志趣。

我們知道中國畫以在筆墨里寄情、在所繪中表達——怡悅自我、陶冶情懷,并以此將最為獨特的審美方式化為文化志向。所以中國畫多以山川河流、花鳥樹木為表現,以此化為可見的圖式而審美。但這種審美不單單是觀念,而是有著人文意味與生活理念的復合,是相對于生活、政治、經濟等與人類休戚相關的活動——衣、食、住、行,文與物的心態與要素下的精神全部,所以當文化的理念或精神寄情一處時,看不見的諸多思考與看得見的筆墨調動就是智慧的能動。

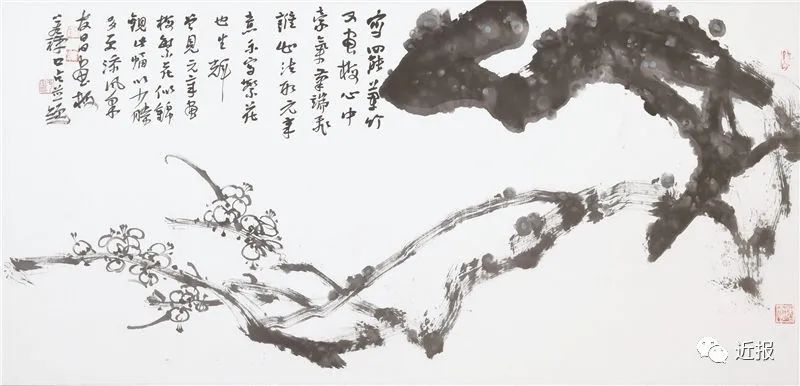

春風

中國畫的文化審美意義是一種主動的參與與投入,并以心理的內涵與審美的外延為轉換的過程,其獨特在世界文化里是獨樹一幟的。

譬如齊友昌“徂徠魂龍吻鳳”奇松圖就深有這樣的含蘊。

《詩經·闕宮》有言“徂徠之松,新甫之柏。是斷是度,是尋是尺”四海名揚。天下欲觀徂徠古松者,一睹尊容者甚眾。善畫松柏的齊友昌同樣仰慕已久,他的這幅作品就是他在庚子年一次游歷徂徠山中受古松之昭,感而作之。

福祿滿園

徂徠山遍地青松,植被繁茂。松,為徂徠山平添靈氣,堪稱徂徠之魂。龍鳳松更是壯哉——舉目仰望,龍松高大偉岸,龍盤虎踞,透出一股陽剛之美。鳳松婀娜飄逸,虬枝搖曳,盡顯女性陰柔之情。兩棵古松,面面相對,脈脈含情。中間有一奇石,上書“龍吻鳳”三個大字。

齊友昌老師喜出望外,急忙取出畫板,唰唰唰,勾勒下龍鳳松瀟灑英姿。隨后,心性按捺不住的齊友昌,便投入到創作中,其筆墨與氣度,與蓬勃的創作欲更貼合在一起。

寒香

這也符合了中國繪畫的認識主體在于心,在于目識心記,而對于外在的客觀物象的審美,則是為了營造自己胸中的丘壑。在實際創作中,盡管我們要把握自然真實的美,但卻不能僅僅拘泥于對這種自然真實的表現,主要還在于心靈對自然的真實體悟,這樣一說。

二

有文曰:齊友昌自五歲學畫。當年歸國志愿軍某軍營部,駐扎其家中。因此,他結識了一位宣傳干事。宣傳干事擅長繪畫,經常手把手教他習作,幫他打下良好繪畫基本功。從此之后,他與畫結緣,走上繪畫征程。前幾年,結識一位日本駐中國大使夫人阿南史代,與她畫遍北京周邊古樹,踏遍大江南北,繪制不少古樹名木。而今之齊友昌,藝高人膽大,胸有成竹;技佳筆力勁,畫具靈性。在古木畫界,堪稱一絕。

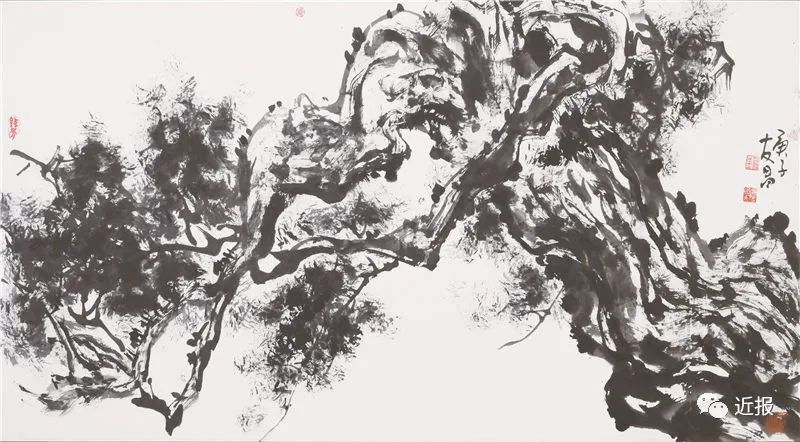

漢柏第一

中國傳統思想道統里有一種理念叫做“天人合一”是在說明中國人與自然的關系;在實踐范圍內強調理念與行動的協調“心手合一”。這兩種理念表現在中國繪畫里就是文化審美與踐行目標統一與和合。以兩個“合一”為針對的智慧,最能恰當地表達人文文化天地融合與知行化合。某種程度上,中國傳統會畫的表現形式就是這兩種理念所促成。

“天人合一”是一種文化形態,而“心手合一”則是一種技術表達的內外兼修。在我們通覽中國畫的歷史過往中所產生的巨匠大師,可以看到每一個時代不同的境界,不只是反映了人如何對待自然的態度,更重要的是我們可以感悟到其時的社會與文化時策的都是這些智者的所長。

清韻

我們知道宋元山水畫是傳統中國山水畫至臻之高度。我們無法得知其文化之現實情形,但我們可以在宋元遺存的繪畫作品中體味到宋元的社會的人文時局,通過繪畫我們可以穿透時空的阻隔,看到宋元人的圖像時存與氣息。

來到當下,無論我們怎樣傳承古人的藝術理念,當代該留下的還應當是當代藝術家的思考和與創造。

所以,在看到巨幅“徂徠魂龍吻鳳”奇松圖時,我以為它是這樣一類由當代人思考的好作品。

齊友昌以構圖高遠的勢態而繪其松的主體,雖寫意風格,但擯棄了重意輕形的消遣筆墨的把玩——以大山堂堂、壁立千仞的意象所塑造的崇高峻偉高松是為雄渾壯美之審美——虛實相映,墨色相融,借以各種手法勾、皴、擦、染、點,以及當代影像的布局,充滿了激情,又具有理性的統攝力;其畫中既有對松柏之魂魄的洞見,又有對自然之偉力的敬畏;既凸顯了畫家的壯闊心胸,又有當代人的心性情致,而其表現出的是自然有著浩然之氣和新時代的脈象——“豎畫三寸,當千仞之高。橫墨數尺,體百里之迥”,盡顯“自然之勢”。南朝畫家宗炳在《畫山水序》中所說齊友昌深有所悟“在作品中看到了鐵干虬枝、灼灼鱗甲、咬定青山的龍松微垂龍頭,也看到了筆立堆翠、秀美大氣、拖曳著巨型鳳尾的鳳松脈脈含情…… ”

寫罷蘭竹又畫梅

三

畫得好,畫得出人們普遍文化形態所需要的共識,并有強烈的個人形態的作品,就需要在文化智慧的基礎上發揮創造的個性。中國繪畫史上的大家無不是如此。這些畫家無不是在思想上充盈、在文化上飽學、在生活上充分之士。傳統中國畫是超越藝術單純形態的綜合著多文化理念的形式樣式——詩、書、畫、印,個人的、時代的修養包容其間,所以我們在審視中國山水畫時會關涉到歷史與地理、傳統習俗與風土人情,涉及到生活方式、宗教信仰,思維方式、價值觀念、審美情趣,精神圖騰等等。

但重要的還是一個人的全面,我們常說文如其人就是這層意思。中國傳統文化思想講“心手合一”的學理性,也是這個意思。

從個體生命的角度體驗天地,體味人在天地中個中滋味的詩意,所執理念同樣是這樣的。“澄懷觀道”是傳統繪畫里一個重要的審美特性,就是倡導畫家要以“可游可臥”的踐行性“臥以游之”地將以繪畫的形式對自然之道的可進可出的參與實現可觀可賞的境界判斷:坐臥觀畫可心游萬里——以心游而至自由境界。

“外師造化,中得心源”。以此寄情山水建立一種與自然相為融合的狀態。解決了靠天吃飯的農耕文化的被動性,以主動的涵求去接觸自然。

中國古代文化崇尚以虛靜而澄明體道。有抱負或者有思想的人常常厭煩紛繁的世事,遁于自然,通過對自然的思考以澄懷觀道而暢天下之神,追求“天人無際”“天人合一”以此回歸屬于自然又超越其屬性的人之本性,這其實就是的中國畫背后的境界,就是自然而然為審美表達的取意而造。意之踐行與寫之理念隨之生發。中國畫作為一種形式在對中國文化的參透之舉中,體現著中國人敬畏自然的必然與文人個體意識的特質表達與融合。

柏壽延年

齊友昌長久以來一直擔任中國農民書畫研究會的組織領導工作做為一位真正從農村走出來的書畫家,一直服務于農民書畫事業中。對中國農民書畫事業的貢獻良多。他的松柏梅草之繪,含蘊著他的人生經歷與思考。松樹作為他最鐘情的題材,一個精神的切入點,最自己的表現追求,以此提煉有著鮮明技術風格的繪畫追求,其努力落地有聲。對中華民族在這個時代歷史思考有情感真實的精心性,而不是冷冰冰的視覺造型。追求的大境界在作品又含蘊出人與自然在和諧發展中的改造與順應的相對而統一理性思考。齊友昌以巨幅畫作表達了對松樹的敬仰,其實是對時代表達的敬畏。

我們知道藝術是人類面對自然,也相對本性的一種思辨想象的能力的體現,也還是一種征服自我的象征。是人類最早開始的把自然轉換邏輯思考并以感性鑒賞,理性地推演一種的智慧——由混沌而至清晰再到意念的過程充盈著如此之舉——寫者,瀉也,心中有所傾吐;意者,志也,從心察言有所識。

許多當代有成就的畫家深悟此理,深得這種氣象的陶冶,領悟到這種智慧的核心,衣缽相傳成為這種藝術表現的繼起者。他們以大意境將此情志體現的淋漓盡致。突出展現著對傳統中國文化精神的深刻理解,以及結合當代精神而形成風貌,齊友昌有這樣的志趣和境界。

正如我們一直強調的寫意畫不以形耀人眼目,而以意動人心弦,有一種“萬趣融其神思,萬物為我所有”的感覺,每一墨的干、濕、濃、淡與用筆的正、側、剛、柔,都能契合自古至今文人在風貌塑造上突出的自然與現實生活交替著的氣息,讀齊友昌的松柏作品,我以為我從其中看到了他達到了“文野兼具,厚樸華章”的境界。

齊友昌,1948年出生于山東臨淄。中國農民書畫研究會副會長,北京民族大學客座教授。

1998年2月,在中國美術館舉辦《齊友昌畫展》,《人民日報》、《光明日報》、《北京日報》、《中國文化報》等數十家新聞媒體做了專題報道,中央電視臺播放了專題片《田園丹青》,《美術觀察》、《中華文化畫報》發表了作品并撰文介紹。

2005年春,赴俄羅斯做學術交流。

2006年8月和12月,分別在北京和日本東京舉辦《阿南史代·齊友昌------北京的古樹攝影繪畫展》。

2012年9月,在中國國家畫院舉辦《古木逢春——齊友昌中華名樹畫展》。

2014年5月,赴美參加在聯合國總部舉辦的《中國農民畫精品展》。

2014年6月,在巴西舉辦《齊友昌世界足球之源畫展》。

多幅作品被日本、新加坡、美國、英國等國家的藝術機構和個人收藏。

出版有《齊友昌京華古樹》、《齊友昌國畫精品》、《古木逢春——齊友昌中華民書畫展》。