正文

藝術家劉光:最重要的作品就是自己

或紅或黑的衣裝之上,是一顆碩大的光頭,目光里有一種曠遠深邃銳利的光彩,嘴上喜歡叼著一個煙斗……這些符號構成了外在的劉光。

透過那些虬勁豪邁、老辣奇絕的線條,混沌迷惘、神秘玄妙的墨色,以及陶瓷和紫砂上的靈思飛揚,我們才會走進劉光的精神與思想,那是一個質樸、飽滿、包容的高拔境界,充滿生命與藝術的張力,具有無限的走向與可能性。

在一本作品集上,劉光這樣說:“真正的作品是生命過程中體驗和創造的總和。因此我說:我的真正意義的作品,就是我本身。”

書與畫

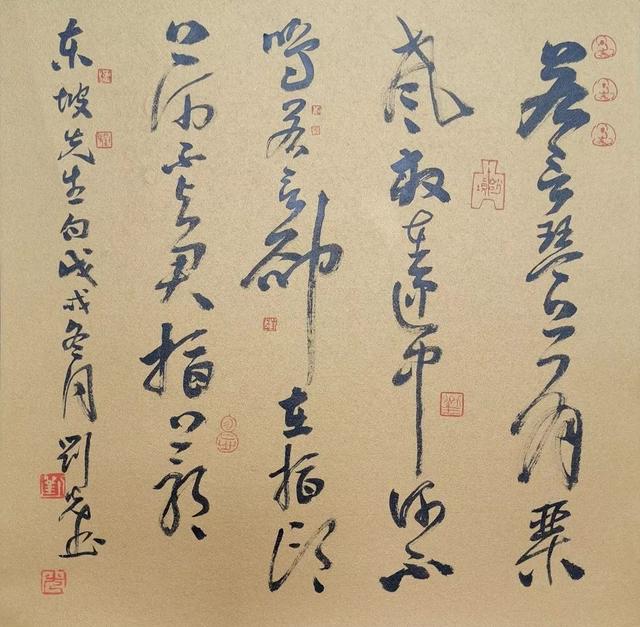

很多人知道劉光是個書法家。看他寫字絕對是一種享受。他可以寫任何中國字,而且越是陌生字越有激情。旁觀者似乎能聽到他的筆下有風聲呼呼作響,真是力透紙背。寫到興奮處,他會跳起來,仿佛已經和那些大字融為一體,在宣紙上舞蹈。

他是用生命在書寫。

劉光具備了成為優秀書法家的諸多因素:受傳統文化和家庭環境的熏染。其出生地聊城文化底蘊厚重,父親寫得一手好字,從四歲開始,父親就教他練字,練就了一身“童子功”;在別人的贊譽和肯定中,產生了成就感和自豪感,對書法產生了濃厚的感情和興趣。高中時給鄉親們寫春聯,在村里寫大標語,當民辦教師時寫黑板報,在一片片贊譽聲中,藝術的種子悄然萌生;有名帖和名師的指引,路子走得正,根基打得穩。在立志要當一名書法家后,他開始長期艱苦的臨帖,并在調到濟南后,拜山東省書法家協會的婁以忠為師,婁以忠雖然是一個書法名家,但是沒有要求劉光機械地學習自己的書風。他結合劉光的性格特征、認識水平,告訴劉光如何使用工具、感悟線條和轉變觀念。這使劉光受益匪淺。

書法:行草(琴詩)40X40cm

從小隨頻繁調動工作的父親到處闖蕩,再加上21年的軍旅生涯,使得劉光具備了一般書法家沒有的特質,這就是雄健、硬朗、坦蕩,骨子里有一種不安分的因子,導致他總想去探索,去發現,去走向未知的遠方和高度。

于是,從古延綿至今的漢字,在他筆下呈現出獨特景象:既氣勢磅礴,氣吞山河,又跌宕起伏,變化莫測。一個朋友評價說:“劉光的作品有股豪氣、猛氣、大氣,透著陽剛之美,帶著正大的氣象,非此人不得寫此書。”他的書法路子特別寬,可以寫不同的字體,不同的題材,也可以“倒書”,但是,萬變不離其宗,大家一看就是劉光的風格,劉光的氣度。“寫字一定要講究速度、力度、角度,它們構成了三維空間以上的節奏,節奏是所有矛盾、所有對比,按照不同排列組合形成的一種既有規律、又沒有規律的東西,是一種動態的平衡,掌握了這些規律性的東西,就能寫好任何字。”劉光如此說道。

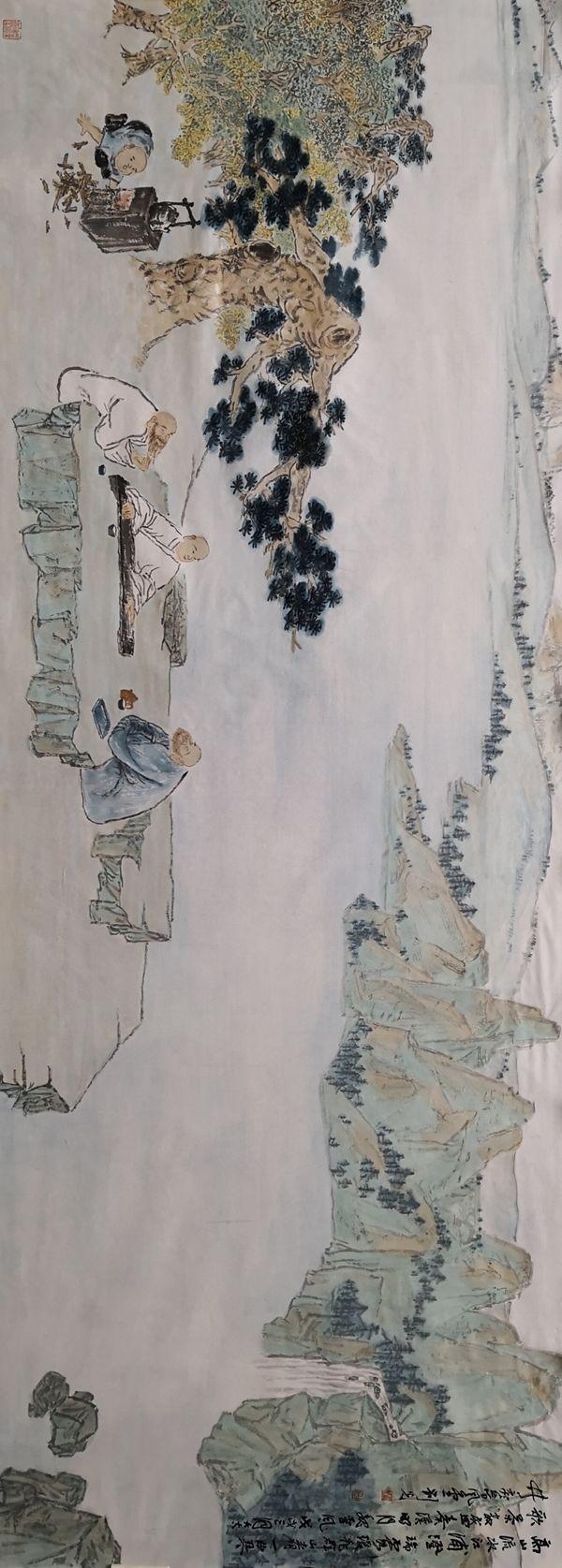

性格使然,劉光從書法領域進入繪畫領域。在解放軍藝術學院,他主攻中國水墨中的人物畫。這對于他的書法創作有了另外一個角度的啟示。中國的書寫手段與繪畫手段一致,“線”是中國書畫造型的基本形式。學習繪畫,提高了劉光書法描摹物象的表現力和生命力。把二者真正融為一體,花去劉光約十年時間。

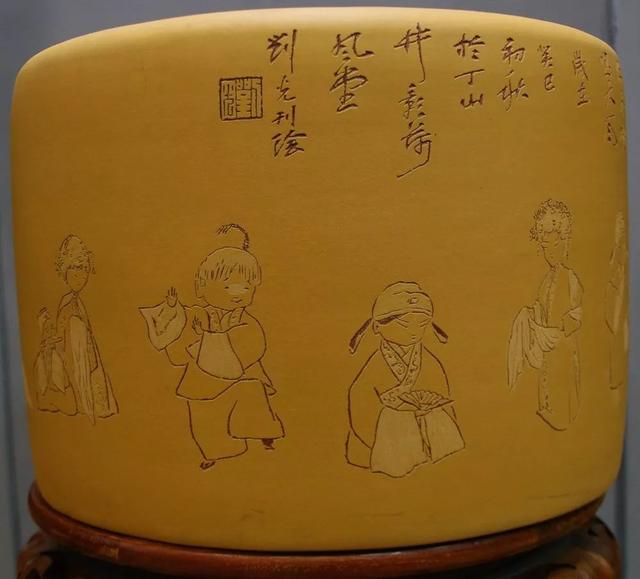

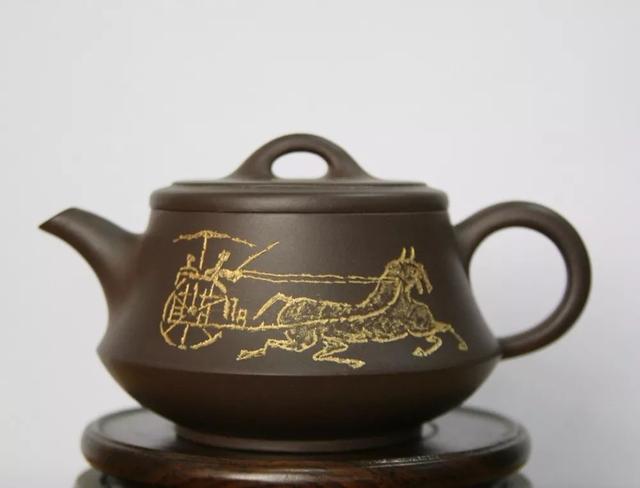

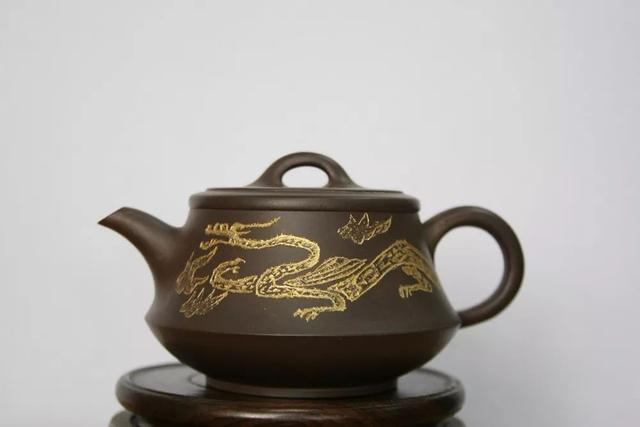

在劉光的工作室里,琳瑯滿目的陶瓷、紫砂,構成了他的另外一個藝術世界。觸類旁通帶來的豁然開朗,使他在進入山東藝術學院工作之后,開始嘗試著走出宣紙的束縛,在陶瓷和紫砂等材質上,表達自己的審美觀念,探求自己的藝術理想。這樣起到了“一石三鳥”的效果,一是為自己的創作提供了全新的載體,反哺了宣紙上的書法與繪畫;二是聚合“學院派”力量,進入傳統工藝領域,提升了其藝術水準;三是為新美術思潮的誕生開辟了新路,引領了新風。

那些本真古拙、禪意妙思的人物,那些錚然有聲的漢字,被劉光刻在紫砂上,繪在瓷器上,既保持了原來的韻味,又更加立體、簡潔、抽象。在循環往復的融會貫通之中,劉光從量變到質變,進入藝術上的“自由王國”。

正與反

把劉光的一幅書法作品給朋友欣賞,他大加贊賞,說里面氣場很大,有包羅萬象之感,既可以看出傳統的經典筆法,觸摸到鮮活的文化精神,更加難能可貴的是,有心有靈犀才能領會的意外和奇趣。

這種意外是怎么帶來的?是綜合思維之外的逆向思維帶來的。

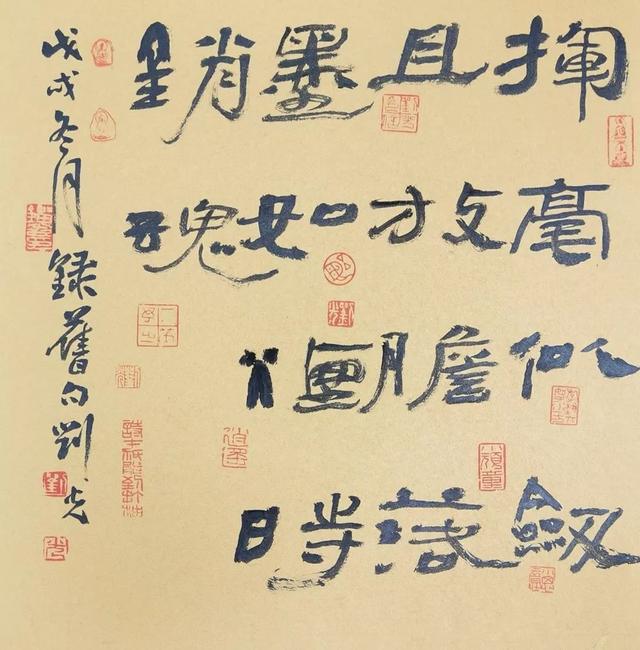

“倒書”,是劉光逆向思維的具體體現之一。很多人都見過劉光的“倒書”,只見他鋪開宣紙,自上而下,從右到左,筆觸如一條決堤的大河,恣肆奔涌,左沖右突,一氣呵成。劉光“倒書”有幾個特點,一是凡是中國字都能寫,二是所有字體都很熟練,三是可以左右開弓,揮灑自如。

“字需熟后生,畫需生外熟”,劉光借用這樣一句話來解釋自己“倒書”的緣由。他說,“倒書”就是為了破除自己書法創作中的僵硬模式和慣性思維,為藝術創新探索一條路子。

“倒書”要以深厚的傳統功底為基礎,在吸收了豐厚的傳統文化滋養后,再力圖“跳出三界外,不在五行中”,絕不是獵奇和炫技。在這方面,何紹基的做法讓劉光眼前一亮。何紹基感覺字寫滑了,熟了,于是發明了“回腕法”,執筆時腕肘并起且高懸,把全身之力運到筆鋒上,每當寫字時都要通身用力,字未及半,汗流浹背。這種難度很大的新寫法,讓何紹基筆端有了“熟中有生”的感覺,有了新的生命力。

瓷器:筆洗(荷風)

劉光認為,中國書法和繪畫都是線條藝術,所有形式都是為了讓線條有強大的生命和豐富的情感。繪畫可以不分上下左右,完全根據畫家的心境和畫面需要而定,書法為什么不能?只要書法家有對線條的充分把控力,能夠和線條的靈魂對話,“倒書”會有意想不到的效果。

在倒書的過程中,劉光一直采用和傳統中鋒用筆不同的逆鋒行筆,視覺效果變了,結體變了,質感變了,速度、力度、角度也在發生變化,出現了一些意想不到的構圖和線條。也許,從反面看自己的作品,他才發現了其中的弊端和謬誤。再把得到的啟示用到正面書寫中,困惑和難題迎刃而解。

在考慮書法“正”與“反”的同時,劉光還特別注意繪畫中的“加”與“減”。“加”,就是借鑒古今中外一切優秀的藝術成果,而“減”就是要回避簡單的重復與模仿,形成自己的風格與思想。“我50歲之前一直在做加法,50歲之后既要加也要減。到了最后的階段,很可能回避比借鑒還重要。中國歷史上有很多經典畫家,難以逾越,但現在我們有很多優越條件,可以利用這些條件,做一些古人想不到、想到還做不到的事情。”劉光說,“倒”與“減”,是為了嘗試站在另外一種角度審視自己,審視藝術,審視人生,這對自己藝術修為和自我人格的完善,肯定有積極的作用。

而要否定自我,跳出俗套,需要一種怎么強烈的批判精神和獨闖高峰的勇氣啊。這是真正稀缺的藝術資源。

技與道

朋友聚會,劉光很少喝酒,卻酒意十足。他不用借助酒精就可以進入自由狂放的藝術境界,這是一種修煉。

劉光是一個詼諧幽默、坦誠直率、善良智慧、精力充足的人,他能把生活中的很多細節幻化為趣味、機智和禪意。這在他的藝術作品中也多有體現。

他說,“技”與“道”是藝術的兩個層面,二者相輔相成,缺一不可,但“道”才是藝術家追求的最高境界。“皮之不存,毛將焉附”,筆墨和技術是一種載體,不可或缺,但真正讓它有靈魂的還是品格、思想、精神,是“道”。藝術家和哲學家一樣,要知道“從哪里來,到哪里去,我是誰”,作品里才會體現對人類命運的終極關懷,這是“大道”。

字如其人,畫如其人。藝術家應該有綜合修養、文化底蘊、生活基礎、豐富想象、藝術天賦和充沛感情等等,劉光把這些稱之為“因”,而藝術作品都是“果”。“因”越深厚,越豐富,“果”就越大越多。

繪畫:君子風 138X69cm

“我是一個過程主義者。過程本身就是一種實踐。通過實踐,使自己的人生觀和藝術觀趨于一致;再使自我生命和宇宙規律趨于一致,技就會上升到道,上升到境界,上升到格調,上升到終極關懷……”劉光常常遐想,自己是一個小宇宙,而自然是一個大宇宙,藝術的光彩,從自己內心向外輻射,如漣漪慢慢擴散,和大宇宙融為一體。渺小的自我和個體,頓時可以俯瞰世界,胸襟里容得下萬千氣象。

所以他把自己的藝術風格定位為“大”,尺寸大,容量大,氣勢大,當然也可以以小見大,這是一種宇宙觀支持下的藝術觀。

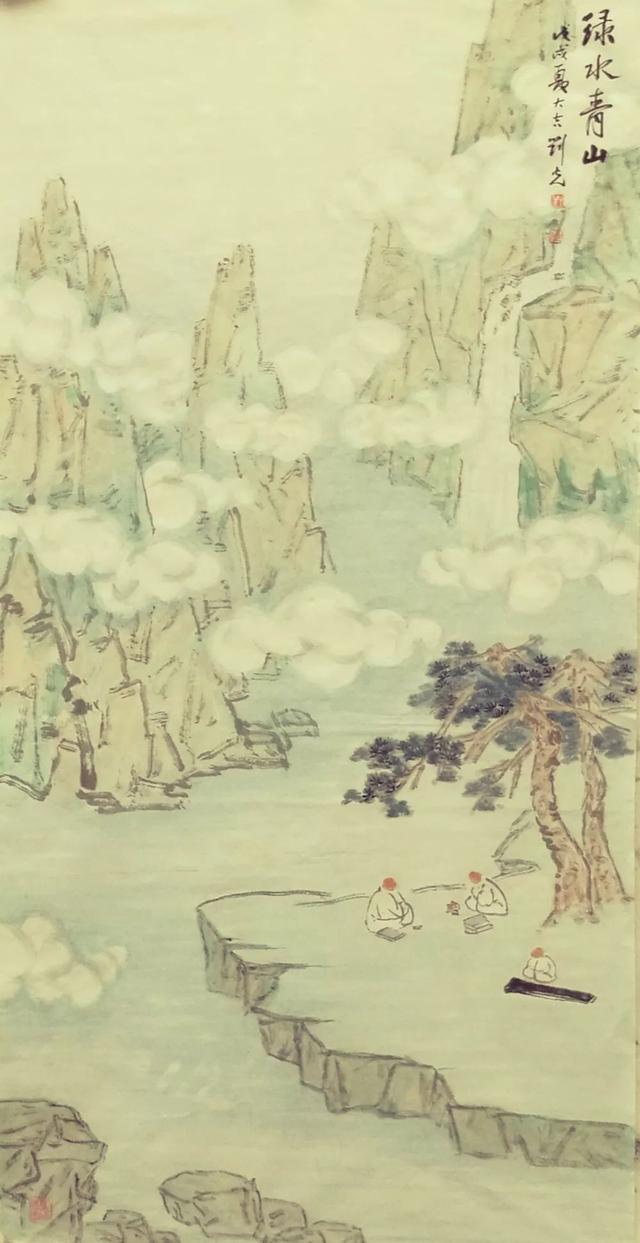

劉光的書法已具大氣度,博大渾厚,他還在以“宇宙洪荒”為主題,進行大水墨畫的創作。按照中國畫的傳統,人與自然很親近,水墨也“可游可觀可賞可居”,但是現代人由于貪欲對于大自然的傷害和破壞越來越嚴重。劉光想通過水墨,為人類描述一種境界:從現代文明的這一頭,往生命渾沌初現之時走,那時,人類非常微小,沒有力量來改造自然,二者和諧相處,天地之間一片安詳……

他超越了地平線,超越了山峰,飄浮在宇宙的某個高點,沒有了一般畫家的精準定位,也打破了傳統繪畫的視角,在平遠、深遠和高遠之外,多了曠遠、彌遠。他要用畫作表現世界本來的面目,生命弱小、無助,讓人頓生畏懼感和神秘感。沒有歸宿感之后引起的心理恐慌,或許會提醒人類,停止對大自然的破壞和侵犯!

在混沌迷惘的水墨深處,畢竟還有一絲光亮隱隱閃現,這就是一個藝術家的藝術“大道”,以及在大道上不斷探索留下的深深足印。

郝桂堯

劉 光

1958年生,山東省東阿縣人。從戎二十一載。

畢業于解放軍藝術學院美術系國畫專業,山東藝術學院教授,書法、陶瓷刻繪與修復方向碩士研究生導師,山東藝術學院書法藝術研究所所長。

中國書法家協會會員, 中國美術家協會會員,山東省教育書法家協會副主席,山東國際文化交流中心書畫院副院長,走向世界書畫院副院長,山東省美術家協會現代刻繪藝委會主任,學院派紫砂刻繪研究會會長。

作 品 欣 賞

????

書法:隸書(自撰句)40X40cm

繪畫:綠水青山圖 69X138cm

紫砂缸刻繪:戲臺

紫砂壺刻繪:漢畫像

紫砂壺刻繪:游龍

瓷器:茶葉罐(笑口常開)

瓷器:瓷盤(禪悟)

書法:篆書(陋室銘)87X300cm

繪畫:高士圖 100X210cm

編輯:soul

責任編輯:崔翠 許小仙